■特性曲線(H-D曲線)とは

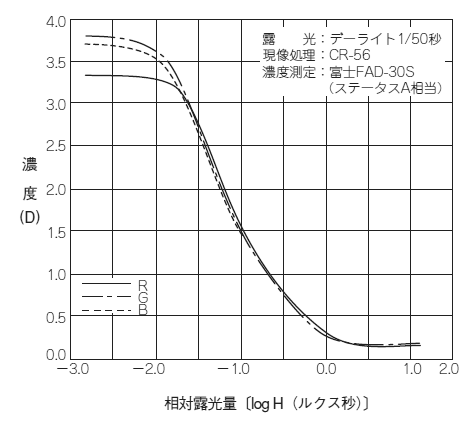

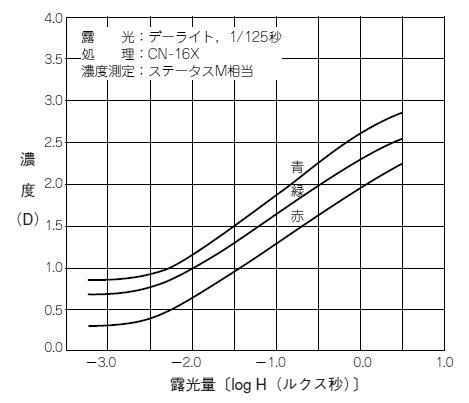

・実物を見た方がわかりやすいと思います。図-9 はフジフィルムの代表的なリバーサルフィルムである「ベルビア100」の特性曲線です。また,図-10 は同じくカラーネガフィルム「リアラ」の特性曲線です。

「フジクローム Velvia 100 プロフェッショナル

[RVP 100]データシートより引用

図-10 ベルビア100の特性曲線

「フジクローム REALA データシートより引用

図-11 リアラの特性曲線

\[ D = log \frac{I_0}{I} ・・・(21)\]

\[ \frac{I}{I_0} \times 100(\%) ・・・(22)\]

表-7 透過率と濃度の関係

透過率(%)

濃度

100

0.0

50

0.3

25

0.6

10

1.0

1

2.0

\[ D = log\frac{2}{1} = 0.3 ・・・(23)\]

\[ D = log\frac{10}{1} = log10 = 1 ・・・(24)\]

・図-9 のリバーサルフィルムの場合,カーブが右下がりとなり,右に行くと露光量が多く,フィルムの濃度は低くなり,左に行くと露光量が少なく,フィルムの濃度は濃くなります。

・図-10 の曲線は左下がりで図-9 とは逆になっていますが,これはポジとネガの違いです。右に行くと露光量が多く,フィルムの濃度は高くなり,左に行くと露光量が少なく,フィルムの濃度は低くなります。

・図-10 の左右を入れ替えても,図-9 とは曲線の形が異なっていますが,その理由はネガフィルムの場合は色にバイアスがかかっており,これは印画紙に焼き付けるときに(スキャナで読み込むときに)補正されます。ネガの状態ではできるだけ特性曲線が直線になるように工夫されているわけです。

・図-9 の特性曲線は,真ん中の直線部分を外れて両端に行くに従って曲線部を経て横に寝てしまいますが,この曲線の部分は,"露光量の変化の割には濃度の変化が少ない"部分で,いわば階調を圧縮して記録することになります。この部分がなければ,ある暗さから先はいきなり真っ暗になる,あるいは,ある明るさから先はいきなり真っ白になってしまう,というような不自然な明暗の段差が出来てしまい,写真としては実に不自然なものとなってしまいます。従って,このカーブの形も大切な性能の一部になります。

■ラチチュード(寛容度)とは

ここで特性曲線を扱う目的は感光体のラチチュードを見極める事にあります。

・図-1 ~ -3 の感光体の感応範囲は,モノクロフィルムが最も広く,次いでカラーネガフィルム,カラーリバーサルフィルムの順になります。当然のことですが,感光体の感応範囲が広いほど望ましいので,この範囲を広げることは長い間,技術開発のテーマになってきました。

・ラチチュードの値は感光体の特性曲線 (H - D曲線) で知ることができます。特性曲線の斜めになった直線部分をX軸に投影したときの,X軸上でのその範囲が広ければ広いほど,ラチチュードの広いフィルムということになります。

・相対露光量が1(ハイライト)から減少していくと,は次の表のように変化します。

表-8 相対露光量 (H) と logH = -1.7 の関係

相対露光量(H)

logH

1

0

1/2=0.5

-0.3

1/4=0.25

-0.6

1/8=0.125

-0.9

1/16

-1.2

1/32

-1.5

1/64

-1.8

・相対露光量 (H) を 1/2 にすることは,「絞りを 1/2 にすること」,つまり,「1段絞ること」,又は,「シャッター速度を 2 倍にする = 露出時間を 1/2 にする」ことを意味します。EV 値でいうと,EV 値 1 の分だけ光量を落とすことを意味します。図-9 のグラフでいうと,横軸で 0.3 だけ左にずれることを意味します。

【 logH = -1.7 が 0.3 増減すると EV 値が 1 増減する】

・図-9 の場合,の値が -1.5 付近まで直線を維持しており,有効範囲を 0 から -1.5 とすると,logH = -1.7 の幅で 1.5 あります。これは,表-7 からもわかるように露光量(H) にして 32 倍,つまり 25 倍になります。EV 値でいうと,EV5 に相当し,露出値でいうと 5 段になります。従って,このフィルムのラチチュードは 5.0 ということになります。特製曲線をよくみると,の幅が 1.7 とみることもできますから,この場合だと,対数の基本式から,となり,H = 101.7 = 50.1 となり,相対露光量(H) にして約 50 倍になります。50.1 = 25.7 であるから,EV 値でいうと,EV 5.7 に相当し,露出値でいうと 5.7 段になります。中間値ですから,絞りとシャッター速度に落とすときは工夫が必要です。この場合,アナログのスケールだと読み取りが楽だと思います。

・図-10 はカラーネガフィルムですから,特性曲線の読み方を変えなければなりませんが,基本的な考え方は同じです。このリアラの場合は logH = -2.0 以下まで余裕を持って延びており,-2.1 までとしても,logH の幅で 2.1,相対露光量(H) にして,128 倍,つまり,27 倍になります。EV 値でいうと EV7,露出値 7 段に相当します。ラチチュードは 7.0 で,ポジフィルムと較べて優れた階調表現力を持つことがわかります。これも厳しく見るとの幅で 2.8 と見ることができますから,相対露光量(H) にして 631 倍,EV 値でいうと,EV 9.3 に相当します。

・ちなみに,モノクロフィルムのラチチュードは 10 段に達し,圧倒的な階調表現力を持っています。もっとも,自然界のすべての階調を記録するには 12 段 (4,096倍) の幅が必要という見解もありますから,まだまだ目標は遠いわけです。

※参考文献

・「山岳写真入門」白旗史朗、山と渓谷社、昭和47年

・「電気数学Ⅰ」木下 隆博、オーム社、昭和46年

・「現代基礎電気数学」卯本 重郎、オーム社、平成8年

・「フジクロームVelviaプロフェッショナル[RVP]」データシート

・「フジカラー REALA ACE」データシート